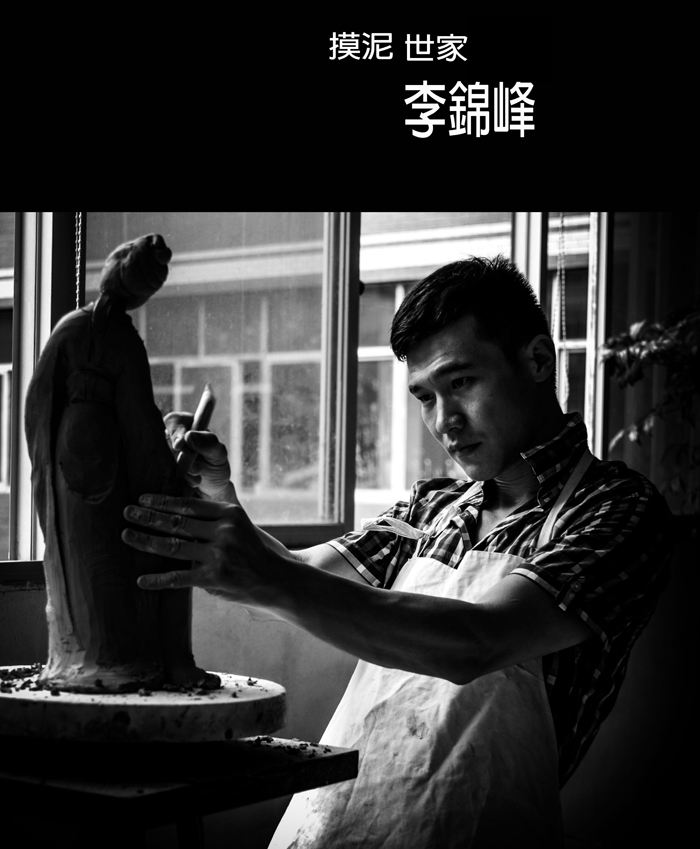

1959年,李甲棧出生于中國瓷都——德化。由于從小耳濡目染,他少年時就迷戀上傳統(tǒng)藝術(shù)——陶瓷。

1976年,李甲棧進入制瓷廠當工人。從觀察模仿開始,從凝神思考開始,從腳踏實地開始,李甲棧沒有師從名門,“瓷圣”何朝宗就是他的老師,與大師的作品對話就是他學習的方式。

李甲棧說:“觀察大師的作品,你會覺得這是一件有靈魂的藝術(shù)品,它的瓷胎里有生命在涌動,與它對話可以聽得見字字珠璣。”在模仿的道路上,李甲棧完成了領(lǐng)悟與傳承的藝術(shù)階段。

1990年,懷揣夢想的李甲棧帶著弟弟李甲炯開始了創(chuàng)業(yè)。從一個簡易的工棚起步,從吃住在工棚里開始,德化縣華達陶瓷有限公司誕生了。打模、雕塑、上釉……夏日的晚上,李甲棧和工人們擠在工棚昏暗的燈光下,在高達上千度的窯旁,淌著汗期待著作品出窯。

創(chuàng)業(yè)初期李甲棧沒有多少資金,從產(chǎn)品的打模、雕塑、上釉、裝窯、燒爐、出窯以及最后的銷售,所有工序都得親力親為。尤其在找不到銷路時,他要自己出去跑市場,借別人的店面推銷產(chǎn)品。

然而,即使創(chuàng)業(yè)路途并不平坦,李甲棧卻從來沒有想過要放棄他的陶瓷事業(yè)。他說:“我既然選擇了這一行,就要愛到底,堅持到底,從一而終。”正因為有了這種堅持,起初的小作坊勞作發(fā)展到如今的華達陶瓷企業(yè),而李甲棧自己也磨煉成為一名優(yōu)秀的工藝美術(shù)大師。

如今,華達陶瓷企業(yè)已經(jīng)成為一家專業(yè)生產(chǎn)藝術(shù)陶瓷、高檔茶具、餐具的品牌企業(yè)。公司現(xiàn)擁有10000平方米的生產(chǎn)基地,有配套完整的生產(chǎn)設(shè)施及高級人才,成為德化陶瓷企業(yè)中的龍頭企業(yè)。

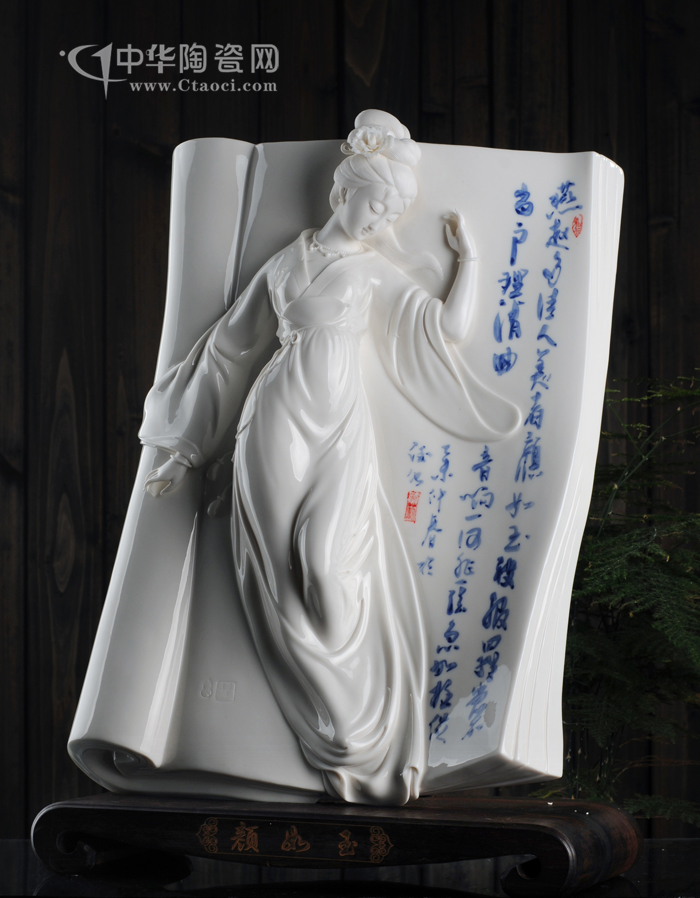

瓷雕作品“天人合一”,是陶瓷藝術(shù)家“巧匠”與“天工”完美結(jié)合的產(chǎn)物。李甲棧說,創(chuàng)作需永不止步的“精氣神”。陶瓷藝術(shù)傳承中,不斷創(chuàng)新才是發(fā)展的根本。因此在繼承、發(fā)揚德化傳統(tǒng)瓷雕的道路上,李甲棧采用純凈無瑕的德化白瓷和嫻熟的傳統(tǒng)雕塑技藝,因材施藝,精雕細琢,樹立了自己的一派風格。也正是這一股創(chuàng)作熱情,讓他一次次獲得突破。

至今,李甲棧從事學習陶瓷工藝美術(shù)創(chuàng)作已40余年,在繼承德化瓷塑優(yōu)秀傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上,他潛心鉆研,借鑒吸收各流派及其他藝術(shù)門類的創(chuàng)作手法,充分發(fā)揚德化瓷雕藝術(shù)“傳神寫意”的優(yōu)秀技法,塑造出了許多精美的陶瓷藝術(shù)品。李甲棧的瓷雕藝術(shù)創(chuàng)作題材廣泛,造型豐富多樣,既有肅穆端莊、衣紋流暢、線條圓轉(zhuǎn)柔和的傳統(tǒng)宗教藝術(shù)造像,如《水月觀音》、《滴水觀音》、《地藏菩薩》、《華嚴三圣》、《彌勒佛》等;也有意取中國傳統(tǒng)文化內(nèi)涵的瓷塑藝術(shù)作品,如《四美女》、《琴棋書畫》、《田螺姑娘》等;還有諸如《戴云風光》、《塵盡光生》《母愛》、《相依》、《騰飛?中國夢》等緊扣時代旋律的作品。

李甲棧大師作品被美術(shù)館收藏,本作名為“紫氣東來”,紫去東來寓意祥瑞降臨,帶來安康、帶來財富,帶來好運。傳說老子過函谷關(guān)之前,關(guān)令尹喜見紫氣從東而來,知道將有圣人過關(guān)。 果然,老子騎著青牛而來。他應(yīng)天接地,在關(guān)里閉門立說五千言,留下流芳千古的《道德經(jīng)》,而后“青牛西逝”。作品《紫氣東來》中,李甲棧大師雕刀下的老子(太上老君)著長袍、慰清風,線條自然流暢,形輕舉而神逸氣足。一指問天,萬道法自然。一手執(zhí)汗青,傳道諸侯,安樂天下。長須如雪,道骨仙風。青牛敦敦以前行,如知無為而有為。

福建德化縣委常委、宣傳部部長陳堅宏表示,德化不僅是“中國瓷都”,更是“世界陶瓷之都”、“世界官窯”,陶瓷歷史悠久,陶瓷制作最早可追溯至新石器時代。德化瓷燒制技藝為中國最古老的傳統(tǒng)手工藝之一,入選首批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,民間傳統(tǒng)工藝個性顯著。“此次李甲棧陶瓷藝術(shù)作品不僅是其個人精湛瓷藝的一次集中呈現(xiàn),也是傳播德化陶瓷文化的一個有利契機。”

中國傳統(tǒng)工藝美術(shù)大師李甲棧參展陶瓷精品《自在觀音》層次分明,光彩照人。

專家們一致認為:在傳承傳統(tǒng)陶瓷制作工藝的基礎(chǔ)上,李甲棧大師不僅借鑒還吸取了唐卡藝術(shù),創(chuàng)作出與唐卡色彩結(jié)合的唐彩,各個作品造型生動還色彩鮮艷,惟妙惟肖的將唐卡藝術(shù)和德化的陶瓷融合為一體,為德化陶瓷在創(chuàng)新發(fā)展的路線上更添貢獻。大師還在天目釉工藝基礎(chǔ)創(chuàng)新發(fā)明了天目銀瓷,此作品還獲得國家的專利,同事獲得德化縣首屆創(chuàng)新大賽發(fā)明獎一等獎。在天目瓷領(lǐng)域大師也發(fā)揮了中藥的作用。

在長時間的發(fā)展中,李甲棧大師出了創(chuàng)新發(fā)明唐彩瓷雕制作外,還有效促進德化瓷藝術(shù)的傳播,積極主動的利用互利網(wǎng),找準時間獲得巨大突破以規(guī)避日益惡劣的競爭環(huán)境。大師無私奉獻,默默的付出并長期致力慈善事業(yè)發(fā)展。為中國紅十字會,中國兒童少年基金會等作出貢獻。

題外話:李甲棧大師在傳承建盞工藝的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新嵌銀建盞,得到了眾多茶人的喜愛。使用李甲棧大師專利設(shè)計的嵌銀建盞能檢測水質(zhì)、茶質(zhì)是否達標。喝茶能適度去除差的苦澀味,喝酒能瞬間降低辣味。

近日出品的《李甲棧作品集》,集中展示了李甲棧先生30多年來精心創(chuàng)作的、在國內(nèi)外各類評比中獲獎或被各大博物館收藏的陶瓷作品。這些陶瓷競品,品種繁多、純凈瑩潤、典雅可愛、形神兼?zhèn)洌哂絮r明的藝術(shù)風格,是李甲棧先生不斷創(chuàng)新不斷投身陶瓷藝術(shù)的豐碩成果。在今天越來越重視文化保護傳承的時代里,這些陶瓷藝術(shù)作品不僅僅是藝術(shù)家的優(yōu)秀作品,更是瓷都德化的寶貴財富。