在職專(zhuān)學(xué)習(xí)的兩年中,連紫華不但接觸到許多德化瓷塑界精英,還了解到德化瓷都的制瓷歷史,認(rèn)識(shí)了明代何朝宗、清代蘇學(xué)金、民國(guó)時(shí)期的許友義和當(dāng)代許興泰等一代代瓷雕藝術(shù)大師的作品,了解到"中國(guó)白"是德化瓷的代名詞。

1989年畢業(yè)時(shí),他的雕塑、素描均取得優(yōu)異的學(xué)習(xí)成績(jī),當(dāng)?shù)卦S多老板都看好他的創(chuàng)作潛力,力邀他參與企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)作。但他有自己的理想,他覺(jué)得自己不能急于掙錢(qián),他需要提高。從中專(zhuān)畢業(yè)后,他先后拜數(shù)位瓷塑大師為師。經(jīng)過(guò)8年的苦心學(xué)藝,他學(xué)會(huì)了拉坯、塑像、雕刻、燒窯等技術(shù),其間他除了閱讀大量的宗教、陶瓷、藝術(shù)類(lèi)書(shū)籍外,還四處拜訪(fǎng)名師,先后得到了清華美院教授以及雕塑家錢(qián)紹武助手郭東青(故宮文物的修復(fù)專(zhuān)家)的指導(dǎo)。

1997年,連紫華 在一位香港客商的大力支持下創(chuàng)立了自己的友濱陶瓷研究所,開(kāi)始了創(chuàng)作創(chuàng)業(yè)之路。

在德化陶瓷科技園區(qū)內(nèi),連紫華的友濱陶瓷研究所坐落其間。一個(gè)農(nóng)村青年,白手起家,憑借自己不懈的瓷藝追求,一步一步腳踏實(shí)地前行,30歲時(shí)就獨(dú)自成立瓷研所,并且擁有一定的設(shè)備規(guī)模,這在當(dāng)?shù)厥遣欢嘁?jiàn)的。在德化眾多大師成立的瓷研所中,名稱(chēng)大都取自人名或其從事研究的瓷種領(lǐng)域。而連紫華"友濱瓷研所",似乎讓人覺(jué)得有些特別。他介紹說(shuō),其寓意是"友誼在身邊"。也就是他想通過(guò)自己的作品說(shuō)話(huà),真誠(chéng)待人,廣結(jié)人緣。

從大眾習(xí)慣的思維來(lái)說(shuō),或許搞藝術(shù)的人都有著明顯的外貌特征。但連紫華多少會(huì)讓人有點(diǎn)"意外",這種"意外"就在于他的形象偏離了大眾的"慣性"思維。他沒(méi)有藝術(shù)家的"外貌特質(zhì)"。個(gè)頭不高的他,皮膚黝黑,話(huà)不多,一臉和氣。與他的交流中,似乎能找到他所從事傳統(tǒng)瓷塑中的那份"靜"與"禪"的感覺(jué)。

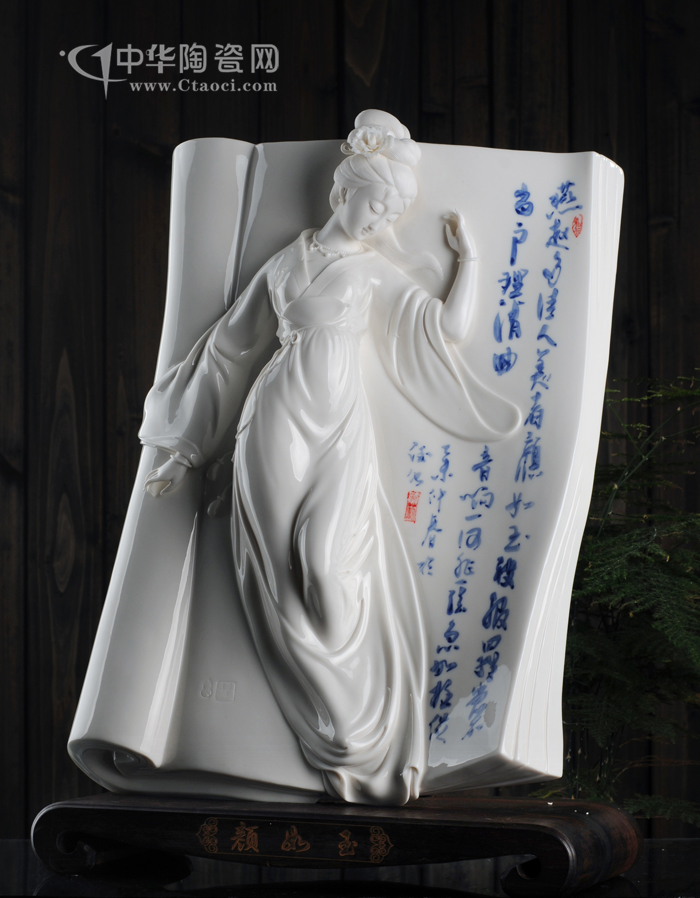

連紫華大師曾受故宮博物院及恭王府博物館邀請(qǐng),摹塑?chē)?guó)家一級(jí)保護(hù)文物明代何朝宗的"渡海達(dá)摩"、"渡海觀音"、"送子觀音"、"讀經(jīng)觀音"等造像,深受業(yè)界肯定,被譽(yù)為"當(dāng)代仿何第一人"。他的佛造像瓷塑作品經(jīng)常被作為國(guó)禮贈(zèng)送給外國(guó)元首,多件作品獲國(guó)家外觀及發(fā)明專(zhuān)利。歷經(jīng)兩年的鉆研探索,他還終于突破了大體量做工精細(xì)的中國(guó)白瓷雕塑作品很難燒制成功的技術(shù)難題。

連紫華大師對(duì)佛學(xué)頗有見(jiàn)地,深悟經(jīng)藏,他將自己對(duì)傳統(tǒng)文化的理解融入到釋道造像創(chuàng)作中,形成了自己獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格。他的瓷塑作品線(xiàn)條凝練簡(jiǎn)潔、靈動(dòng)飄逸,細(xì)部刻畫(huà)生動(dòng)、自然,尤以佛教題材作品見(jiàn)長(zhǎng)。他塑造的佛菩薩造像面相慈悲、靜穆、祥妙,給人以親近、寧?kù)o、澄澈之感,是難得的藝術(shù)佳品。

先后有30多件作品在全國(guó)性的專(zhuān)業(yè)評(píng)比中獲得大獎(jiǎng),2009年至今連續(xù)三屆摘得工藝美術(shù)界"百花獎(jiǎng)"最高獎(jiǎng)項(xiàng)桂冠,并有10多件作品被國(guó)家博物館、中國(guó)工藝美術(shù)館、英國(guó)珍寶博物館等文博單位收藏。