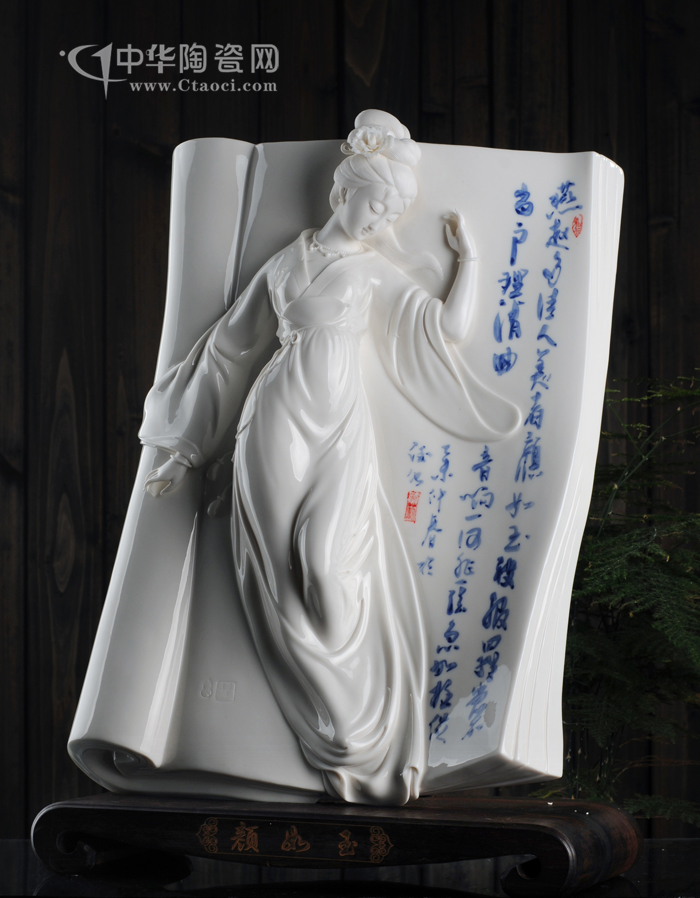

“白如雪、薄如紙、潤如玉、聲如磬”,這是千百年人們來對德化白瓷的贊譽之辭,在徐添福看來,如今的德化陶瓷的精妙之處大多都由國外市場來領略,在德化1100多家陶瓷企業中,依靠訂單生產,產品大部分用于出口的企業占了絕大多數。“真正好的德化陶瓷都是賣給老外”,徐添福這么認為。

人民幣升值,原材料上漲,出口退稅率下降,勞動成本增加,如今,這所有糾結在一起的因素,讓以徐添福為代表的眾多德化瓷商無法再躺在出口的“溫床”上了,曾經標榜30年增長500倍的“德化速度”,終于慢了下來。在德化陶瓷的“中國制造”困境中,徐添福的儒苑也無法幸免,但是對于徐而言,他沒有什么好失去的,這本來就是一家從零開始的企業,何況,對于其他小企業而言,儒苑將近二十年的的根底相對深厚。

1991年,鐵廠營銷科長徐添福停薪留職下海,跟兄長一起做瓷窯改造生意,這次技術改造對德化的陶瓷燒制技術造成極大影響,不久,哥哥得病去世,徐添福遵守對客戶的承諾,用3年的時間陸續完成窯改工程,從此一腳踏入陶瓷行業。1994年春季廣交會,他精心設計的 “天使”系列陶瓷產品引起了日本客商的注意,并按其要求制作陶瓷廚具,本來日本人只要4個樣品,但他巧奪天工地設計了180個,驗收樣品時,日本客商大為震撼,徐添福終于拿到第一筆訂單,獲得第一桶金。從此,徐添福面前的“外銷之門”徹底打開,之后,德化陶瓷界的眾多“后起之秀”,走過了與徐添福同樣的歷程。

如今,在轉型之路上,儒苑似乎也比別人先行了一步,“儒苑禮瓷”品牌的打造,“禮品瓷”的定位,“以瓷禮儀天下”標語的提出,紅瓷、宴瓷、福瓷三大系列產品線的規劃,徐添福在一步一步完善他本應提早布局的戰略,出口轉內銷,這是眾多處在困境中的瓷商的共同愿望。中國內需市場的龐大基數、當地上市公司冠福家用的成功,讓徐添福對自己的轉型充滿信心,但是他需要做的還有更多。怎樣形成差異化產品,怎樣精耕細作出一個成熟的品牌,怎樣有效地建立內銷渠道,怎樣增加德化陶瓷的品牌和文化附加值,這些,都是擺在他和眾多德化瓷商面前的一個個問題。

在沿海的雨林中,每一次風暴過后,總有一些樹木被連根拔起,而剩下的一些枝葉受到了損傷,但是根系依然深深地扎在土壤中,由于風暴過后它們得到了更多的陽光和土壤,所以每一次暴風雨后它們會更加地根深葉茂,在德化陶瓷的“中國制造”困境中,儒苑是否能站穩,站好,那就得看它的掌舵者徐添福,走在轉型之路上的他,是否能讓夢想,照進現實。