被業界稱作“瓷花仙子”、“瓷花皇后”的工藝美術大師的鄭燕婷,一口濃重的閩南口音,讓人倍感親切。她談起關于自己的瓷花人生,字字句句里都洋溢著對瓷花的熱情與鐘愛。陶瓷已經成為她生命中的一部分,朝夕相伴,不可或缺。

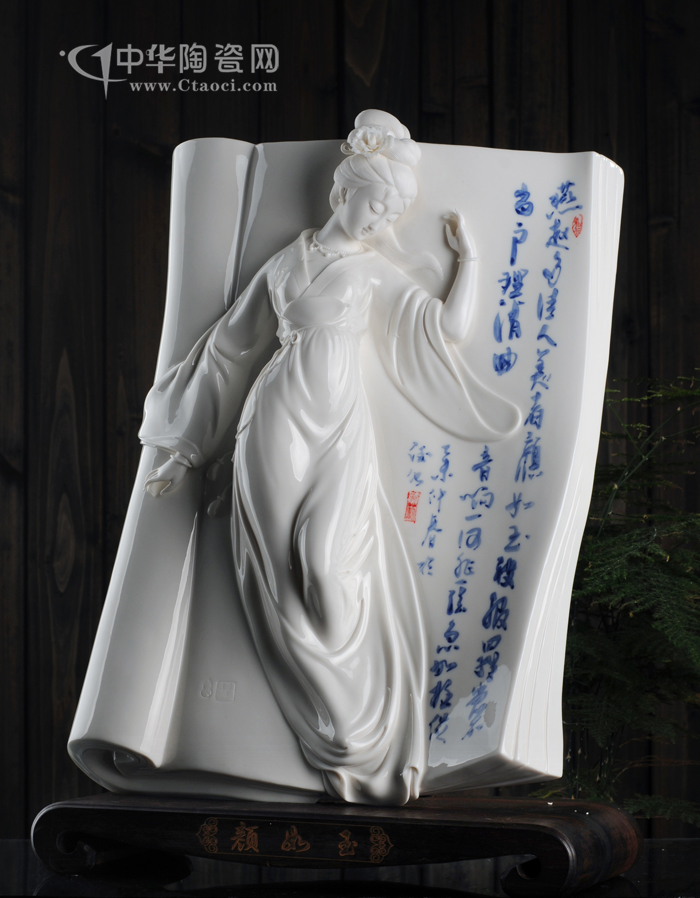

鄭燕婷成長于陶瓷工藝美術世家,其父鄭子添擅長德化少有的釉下青花設計和制作,鄭燕婷自小隨父學習陶瓷技藝,熟練地掌握了德化傳統瓷塑技法,80年代她在德化瓷廠從事瓷雕產品的設計負責生產實踐。那時候,她創作各種觀音、麻姑和天女、嫦娥與“四大美人”等古代仕女和紅樓夢系列仕女人物瓷雕,出口產值就達到三千多萬元。后來與瓷花工藝結緣,是因為一件獲得金獎的陶藝作品《孔雀開屏》,作品中孔雀的羽毛看上去真假難辨,如此微妙精細的工藝一下子吸引了鄭燕婷的注意,于是鄭燕婷白天在廠里做瓷觀音,晚上就在家里鉆研捏弄瓷花。時光飛逝,當年那個還懵懵懂懂的她,現在因為出神入化捏制瓷花的技藝,已然成為德化瓷藝界家喻戶曉的明星。

鄭燕婷現任寶源陶瓷研究所所長兼總工藝美術師,高超的瓷花捏塑技藝,不少人以授藝于她為榮。而鄭燕婷時常也為自己授藝于婆家為榮。原來,現今的寶源陶瓷研究所名號正是來自清末明初許友義、許友官、許友甄三兄弟創立的“寶源”瓷莊。眾所周知,德化陶瓷源遠流長,雕塑技藝博大精深,歷代名師疊出,許氏三兄弟當時可謂名噪一時,“寶源”名號也是傳承不息。鄭燕婷的丈夫正是許氏雕塑的第六代傳人。夫妻二人為發揚光大“寶源”瓷莊百年老字號于1990年創辦了寶源陶瓷研究所,專注于瓷雕技術的傳承和開發研究。在家族的陶瓷技藝傳承中,他們不斷認識傳統、吸收傳統、超越傳統、推陳出新。也正是這一份拼勁和專注力,鄭燕婷的作品成為德化藝術瓷中一項獨特的陳設與收藏的藝術瓷珍。面對接踵而來的各種名譽,鄭燕婷從不滿足現狀。她深知,只有繼續保持執著和創新,才能立足不敗之地,正如自己的瓷花作品一樣,永不凋謝,鮮艷奪人。

談話間,鄭燕婷總是和顏悅色,她笑著說,“人和花是想通的。人的心情好,捏出來的花就會好,反之則相反。花是有靈性的,要有悟性,要用細心去觀察,要用真心去感受和體驗,要用耐心去塑造,只有這樣,瓷花才會開得美,甚至比真花還要美!”說到這里,她打趣地說起自己變成“采花賊”的趣事。原來為了能更加逼真呈現花朵真實的形態,她常常跑去摘采鄰居家的花朵回去觀察,有時就把真花放在旁邊,對照著一點點捏弄。說著這事,自己哈哈大笑起來。除此之外她還去學習各種花卉知識、研究各種花卉圖譜,從中汲取關于花朵的一切知識,儼然成了通曉百花的“花仙子”。“同一朵花,早上和中午的就不一樣,花瓣紋理、形態變化以及枝葉的脈絡逼真都要通過觀察去發現不同!”因為有這么“較真”的精神,從她的作品中不難感受到瓷花的靈性和富有生命力的朝氣。難怪有人說,“心情不好的時候,看看鄭老師的作品,可以治愈憂愁,給予鼓舞。”

瓷花的魅力讓其受萬千寵愛于一身,但在不經意間也招來些許麻煩。鄭燕婷說,近年寶源研究所創作了不少新的作品,但因為沒有注重品牌、專利版權的保護,被模仿的現象時有出現。為此她還與對方打了幾場官司,所幸最終都漂亮獲勝。幾次維權官司讓鄭燕婷深刻意識到保護作品專利、保護老手藝不被侵犯的重要性。為了加強對版權的保護,同時也是為再次提高創新能力和產品價值,鄭燕婷從2010年開始就對作品申請版權登記。作品圖片及資料厚厚的一大疊,但寶源陶瓷研究所展示廳所擺放的那些栩栩如生、爭奇斗艷的作品有了法律保護,就像自己的孩子受到了保護一樣,讓鄭燕婷省去了許多煩惱。

鄭燕婷告訴我們,平時創作時,先是純手工雕刻、捏制、上色,獨立完成一片片花瓣和葉子,再一一進行鑲嵌、拼接。一件完整的瓷花作品通過好幾個工序才算完成。那天在瓷文化活動現場僅僅是簡單示范捏制瓷花,鄭燕婷已話不入耳,幾近又到了忘我境界,而她手中的瓷土卻在她的捏弄中瞬間綻放成一片片逼真精致的花瓣。看著她那專注的模樣,不得不讓人想到“匠人”二字。作為匠人最典型的氣質,是對自己的手藝,擁有一種近似于自負的自尊心。這份自負與自尊,令匠人們對于自己的手藝要求苛刻,并為此不厭其煩、不惜代價,但要求做到精益求精,完美再完美。鄭燕婷也正是如此。她與瓷藝日日相依,相互扶持走過的歲月,令人心生敬意。不得不說,那百花之美源自這匠人之心,而被這一切浸潤的世界,才是幸運所在。

大體量牡丹瓷花作品《國色天香》(長3.3米,寬1.8米)是她傾其心力,帶領幾個徒弟歷時4個多月創作成功的作品。構圖瑰奇多姿、手法俊逸典雅、配色繁復天然、技術攻艱克難,其獨特的品格和魅力躍然于上。

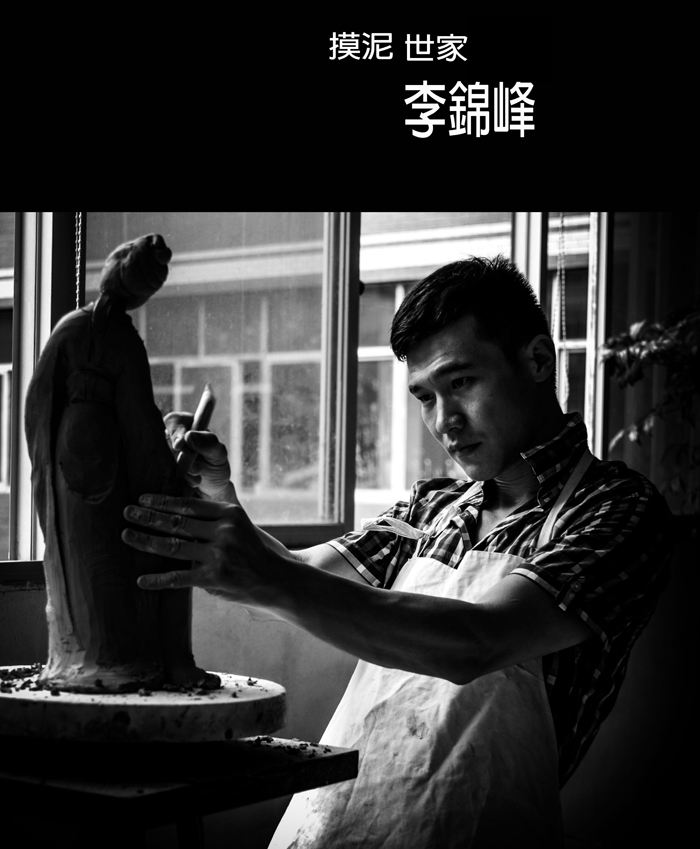

代表作: